Oleh : Bambang Haryanto

Email : epistopress (at) gmail.com

Deklarasi Epistoholik Indonesia Di MURI 2005

Deklarasi Epistoholik Indonesia Di MURI 2005: Presentasi Bambang Haryanto di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pencetus komunitas Epistoholik Indonesia. Sekaligus pada hari ulang tahun ke-15 MURI tersebut, 27 Januari 2005, warga Epistoholik Indonesia memproklamasikan tanggal yang sama sebagai Hari Epistoholik Nasional.

Nampak dalam foto (ki-ka) : Suprayitno, Joko Suprayoga (keduanya warga EI), Paulus Pangka (Manajer MURI), Ismunandar SC (Warga EI), Bambang Haryanto dan Jaya Suprana, pendiri MURI.

Pendiri MURI dalam kesempatan tersebut berkata, "gagasan (komunitas kaum epistoholik) merupakan ide terbaik yang masuk MURI tahun ini !" (Foto : Ayu Permata Pekerti/Republik Aeng-Aeng, Solo).

Visi Dan Misi Epistoholik Indonesia.

Epistoholik Indonesia (EI) digagas sebagai komunitas dan wahana jaringan antarpenulis surat-surat pembaca se-Indonesia. Melalui wahana ini antarpenulis surat pembaca dapat saling mengenal, kemudian dalam semangat asah-asih-asuh saling menyemangati sesamanya untuk menghasilkan karya surat-surat pembaca yang kritis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Empat Impian “Memindahkan” Himalaya Melalui Surat Pembaca. Ada 4 (empat) impian yang tergantung di bintang-bintang cakrawala komunitas Epistoholik Indonesia.

Pertama, menjadikan komunitas EI ini sebagai salah satu pilar kehidupan berdemokrasi. Setelah terbungkam selama 32 tahun, kini saatnya rakyat harus berbicara. Lantang. Menyuarakan aspirasi sampai protes. Komunitas kami selalu mendorong warganya untuk cerewet, dengan menulis dan menulis, sehingga atmosfir demokrasi selalu gaduh dan riuh. Seperti kata James Buchanan, “saya suka gaduhnya demokrasi”, itulah pula cita-cita kami.

Dalam berinteraksi dengan media cetak, di tengah revolusi dunia digital yang terjadi, kami sedang berusaha mencari peran yang lebih progresif untuk menyuarakan aspirasi pembaca. Kalau selama ini media internet, radio dan televisi relatif menempatkann audiens sebagai isi secara lebih signifikan, hal itu belum banyak terjadi dalam media cetak. Mengingat media cetak selama ini terlalu journalist-centered, berpendekatan top-down, kini kami sedang mengetuk-etuk pintu mereka. Seru kami, “libatkan kami, jadikan kami sebagai sumber diskusi koran Anda, karena itu bermakna bagi masyarakat kami !”, sesuai tesis dari Dan Gillmor, pelopor citizen journalism yang kini marak di Amerika Serikat.

Niatan kami tersebut seiring pernyataan Gregory P. Gerdy, pakar Internet dari Dow Jones, dalam buku suntingan Mary J. Cronin (ed.), The Internet Strategy Handbook : Lessons from the New Frontier of Business (Harvard Business School Press, 1996), yang menegaskan bahwa Internet telah merombak proses penerbitan yang selama ini ada.

Dalam penerbitan cetak tradisional, aktivitas penciptaan informasi, produksi, distribusi dan konsumsi informasi, terjadi secara terpisah-pisah. Tetapi di Internet, semua proses itu terintegrasi dalam satu sistem. Terutama harus didaulatnya informasi dari para konsumennya sebagai bagian integral isi situs itu sendiri.

Perubahan konteks maha vital tersebut yang ingin kami eksploitasi, guna mampu menempatkan pembaca sebagai bagian integral isi (content) media bersangkutan. Bila tidak, maka pastilah koran bersangkutan bakal terancam ditinggalkan !

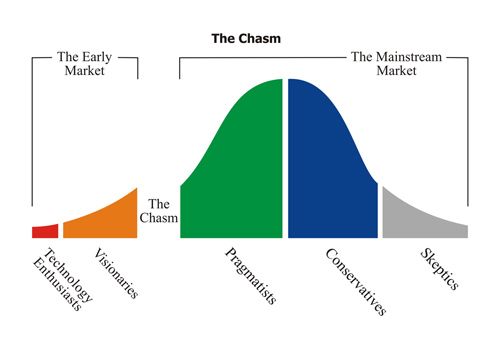

Sinergi antara peran kaum epistoholik dengan media-media baru berbasis digital berpeluang merombak eksistensi isi media secara revolusioner. Kita tahu, orang-orang yang belum mempunyai mindset dunia digital pasti berpikir bahwa iklan atau berita di media berbasis atom, alias kertas, merupakan terminal akhir suatu informasi. Padahal, agar pesan informasi tersebut makin komprehensif dan tidak bias, pemuatan itu hanyalah awal.

Lanjutannya adalah percakapan, interaksi langsung, antara pencetus dengan konsumen informasi. Disinilah dunia digital kemudian tampil mengambil peran vital. “Markets are conversations”, begitu kredo Rick Levine, Christopher Locke , Doc Searls dan David Weinberger dalam Cluetrain Manifesto : The End of Business as Usual (1999), manifesto baru dan radikal untuk dunia bisnis dalam era digital.

Percakapan itu tidak hanya antara wartawan dan pembaca (sementara di Indonesia kebanyakan wartawan ogah berdiskusi, ogah membalas email yang dikirimkan pembaca !), tetapi juga antarpara pembaca itu sendiri. Dinamika interaksi antarpembaca atau antarwarga itu belum disadari pentingnya oleh kebanyakan para pengambil keputusan dan pemilik media.

Sekadar contoh, baru-baru ini Presiden SBY mengenalkan layanan pesan singkat (SMS) untuk menerima keluhan atau pengaduan dari rakyat. Pengejawantahan kehidupan berdemokrasi di negara kita memasuki wajah baru yang boleh dibilang menggelikan. Dengan jempol untuk memijit tombol-tombol telepon seluler, baik rakyat atau pun penguasa, kini secara teoritis saling dimudahkan untuk berinteraksi, mewujudkan mekanisme checks and balances terhadap jalannya roda pemerintahan.

Selamat datang : Jempolkrasi !

Efektifkah ?

Pengiriman SMS semacam ini hanya berlangsung antara kedua belah fihak. One-to-one. Informasi yang dikirimkan praktis hanya kedua belah fihak itu yang mengetahui. Isi SMS yang tertuang juga hanya dalam ratusan karakter huruf, praktis tidak cukup untuk menguraikan suatu masalah yang kompleks. Rakyat hanya terkondisikan untuk mengadu, mengeluh, tetapi terkendala dalam memberikan solusi. Belum lagi masalah yang menyangkut kredibilitas identitas pengirim dan isi pesan yang ia sampaikan, tentu menambah kerepotan tersendiri bagi fihak pemerintah.

Di luar kendala praktis di atas, komunikasi antara warga dengan penguasa melalui jalur SMS berpeluang dimanipulasi, untuk menyembunyikan, mendistorsi atau mempeti es-kan isu yang muncul. Karena kontak terjadi secara tertutup, penguasa dapat memilih isu-isu yang populis, yang mudah dikerjakan dan mampu mendongkrak citranya. Tetapi menyingkirkan isu-isu penting tetapi peka atau merugikan fihaknya. Penyebabnya, sejak awal isu yang disampaikan warga tidak diketahui secara terbuka, tidak menjadi subjek pantauan publik atau masyarakat luas.

Steven L. Clift dalam makalahnya bertopik membangun demokrasi berbasis Internet, mengambil kasus proyek Minnesota E-Democracy (1996), berpendapat bahwa pola komunikasi antarwarga secara many-to-many yang difasilitasi Internet berbeda dari pola media massa yang one-to-many (broadcast), atau one-to-one model SMS-nya SBY, memungkinkan meningkatnya partisipasi warga dalam berdemokrasi.

Komunikasi antarwarga mampu membangun jaringan masyarakat di mana semakin banyak warga dapat saling mendengar aspirasi warga lainnya, mempunyai suara dalam menetapkan agenda, dan meningkatkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi guna memecahkan problema yang muncul di masyarakatnya.

Sederhananya, melalui komunikasi berbasis Internet diibaratkan terciptanya ruang pertemuan masyarakat yang selalu terbuka sepanjang hari, di mana gagasan-gagsan, agenda, tokoh-tokoh, minat dan keyakinan berbaur secara dinamis. Mereka menciptakan arena untuk menampung ekspresi masyarakat, pengembangan opini dan akuntabilitas.

Hanya dengan transparansi secara elektronik semacam membuat gerakan kampanye ramai-ramai mengirim SMS kepada pejabat pemerintah tidak terancam macet hanya sebagai fads, mode semusim, sok modis, demen nyar, seremonial belaka, sok teknologis dan sok populis. Melainkan aksi yang benar-benar terencana kelanjutannya, mempunyai akuntabilitas tinggi karena mudah diawasi masyarakat tiap harinya, sehingga memiliki kredibiltas tinggi di mata warganya.

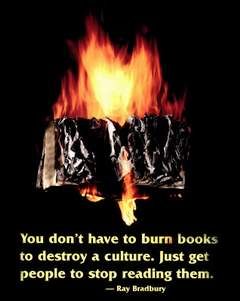

Kedua, komunitas Epistoholik Indonesia mempromosikan pentingnya keterampilan menulis, yaitu melahirkan gagasan dalam bahasa, terutama bagi generasi muda Indonesia. Kami kecewa berat terhadap luaran produk pendidikan Indonesia yang kebanyakan tidak cakap dalam menulis, bahkan menulis surat lamaran pekerjaan pun mereka tidak mampu.

Hasil penelitian dari lembaga NAEP (National Assessment of Educational Progress) di AS menyatakan, setiap anak didik itu memiliki kemampuan relatif sama dalam menyerap informasi, tetapi hanya sedikit yang mampu belajar memanfaatkan informasi-informasi itu secara efektif dalam berpikir dan bernalar. Jadi semakin terampil anak didik dalam menulis dan semakin banyak mereka menulis, akan semakin mengasah mereka menjadi intelektual yang pemikir. Kalau mayoritas generasi terdidik kita tidak menulis, artinya tidak juga berpikir, maka menurut logika filsuf Rene Descartes, “saya berpikir maka saya ada” (cogito ergo sum), maka bangsa Indonesia ini bisa dianggap tidak ada.

Kami mendorong generasi muda untuk menulis surat pembaca. Karena menurut pengalaman empiris kami, menulis surat pembaca itu memicu kecanduan. Bisa menulis saja itu sudah mencandu, dan bila dimuat kita membayangkan gagasan kita dibaca ribuan orang, apalagi kalau nanti mendapatkan tanggapan. !

Ketiga, membangun dan memfasilitasi dialog lintas generasi. Sebagian warga komunitas kami adalah para warga senior, pensiunan. Menurut pandangan kami, di Indonesia kini ada jutaan kaum pensiunan sebagai sumber ilmu pengetahuan, pengalaman sampai kearifan, yang terbengkalai. Kita berpacu melawan waktu, bagaimana harta karun berharga mereka dapat didialogkan dengan generasinya yang lebih muda.

Kami di EI, telah mendokumentasikan surat-surat pembaca mereka di situs-situs blog di Internet, sehingga mudah diakses setiap saat dan di mana pun pengakses berada. Impian pribadi saya, di masa depan nanti pada setiap panti wreda, panti jompo atau organisasi wredatama, ada fasilitas komputer yang tersambung di Internet. Kemudian generasi muda mengajukan pertanyaan, dan kemudian jaringan kaum senior ini memberikan tanggapan.

Dinamikanya seperti segmen “Ask the Audience” dalam kuis Who Wants To Be A Millionaire, yang kedigdayaannya seperti diungkap oleh James Surowiecki, kolumnis majalah The New Yorker, dalam bukunya The Wisdom of Crowds : Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations (2004). James Surowiecki menegaskan bahwa kecerdasan kolektif kerumunan diyakini menghasilkan luaran yang lebih baik dibanding hasil olah pikir sekelompok kalangan ahli.

Himpunan opini mereka tersebut disusun menurut peringkat, dan silakan penanya tadi untuk memilihnya. Hal sebaliknya juga dimungkinkan terjadinya dialog antarmereka ketika generasi senior justru bertanya kepada para juniornya. Teknologi semacam untuk mendorong kehidupan demokrasi telah dipelopori oleh organisasi civil liberties, MoveOn.org di Amerika Serikat.

Keempat, memberdayakan setiap insan sebagai sumber pengetahuan dan kearifan yang terintegrasi dalam jaringan untuk kesejahteraan kehidupan bersama. Saya impikan, EI kelak akan seperti amuba, yang membelah dan terus membelah. Saya impikan, misalnya si A akan mandiri untuk menghimpun para penulis surat pembaca khusus topik X, si B melakukan hal sama dengan spesialisasi topik Y, dan begitulah seterusnya.

Epistoholik Indonesia bercita-cita menghimpun street smart intellectuals, cendekiawan jalanan. Karena masing-masing orang, menurut saya, adalah cendekiawan. Hanya karena keterbatasan media untuk berekspresi, membuat gembolan, ilmu simpanan, baik pengetahuan, pengalaman sampai wisdom milik mereka, sulit keluar atau diaktualisasikan, sehingga akhirnya tidak diketahui orang lain. Mungkin hanya jadi bahan omongan, juga tidak terdokumentasikan, sehingga akhirnya mudah hilang ditelan jaman.

Kini, gempa bumi di bidang sosial dan ekonomi sebesar 10,5 skala Richter (idiom dari Nicholas Negroponte) telah terjadi. Itulah Internet. Berkat Internet, terutama blog, setiap orang kini bisa menjadi penerbit di muka dunia. Jin itu kini bisa keluar dari botol. Kucing pun meloncat keluar dari karungnya. Setiap diri kita bisa ber-tiwikrama, mampu memproklamasikan ide dan uneg-unegnya ke seluruh dunia guna bersuara di persada dunia !

Tulisan surat pembaca hanyalah puncak dari gunung es harta karun si penulisnya. Di bawah puncak itu sebenarnya tersembunyi khasanah ilmu pengetahuan, pengalaman dan kearifan tiap-tiap individu yang dapat digali dan dikomunikasikan.

Sekadar contoh realisasinya, saya pribadi telah membangun gugusan situs blog pribadi. Silakan klik blog Buka Buka Beha : http://bukabeha.blogspot.com, dan Anda akan dipandu menuju belasan situs blog sebagai kebun-kebun tulisan yang memuat informasi dan gagasan yang dapat saya sumbangkan kepada dunia.

Misalnya : pergulatan saya sebagai seorang epistoholik (dalam blog Esai Epistoholica : http://esaiei.blogspot.com), kritik dan gagasan saya seputar dunia komedi/pelawak Indonesia (Komedikus Erektus ! : http://komedian.blogspot.com), kesukaan saya terhadap lagu-lagu kelompok musik soft rock asal New Haven, Connecticut, AS, yaitu Carpenters (Close To You : http://undagi.blogspot.com), buku-buku yang saya baca (Kubu Kutu Buku : http://kutubukuku.blogspot.com), dinamika sebagai suporter sepakbola Indonesia (Suporter Indonesia : http://suporter.blogspot.com), wanita terindah yang telah pergi (Song For Anez : http://song4anez.blogspot.com), kampanye anti rokok (Bersihkan Udara Bebas Asap Rokok/B.U.B.A.R ! : http://bubar.blogspot.com) sampai berita keluarga besar saya (Trah Martowirono : http://trah.blogspot.com).

Dalam World Summit on Information Society (WSIS) II di Tunisia (16-19/11/2005) telah tercetus kredo, “apabila Anda tidak dapat berekspresi maka eksistensi Anda dianggap tidak ada”

Merujuk hal eksistensial itu maka semua warga EI saya dorong untuk memulai hal yang sama : berternak blog di Internet sebagai sarana menulis, mengaktualisasikan diri dan mempublikasikannya sehingga mampu memberikan kontribusi kepada sesama. Kalau selama ini para penulis surat pembaca ibarat tali pusarnya, umbilical cord, selalu tersambung kepada media massa, maka kehadiran blog mampu membuat penulis-penulis surat pembaca memutus tali pusar tersebut. Ibarat bayi, terputusnya tali pusar tersebut merupakan prasyarat untuk menuju kedewasaan, kemandirian dan kemerdekaan.

Memanglah, di Internet warga EI tersebut ibarat pulau-pulau cendekia, yang kecil-kecil, banyak, tetapi bisa saling tersambung dan tanpa hirarki. Kita semua terikat dalam adhocracy atau organisasi tanpa struktur. Di jaman Orba mungkin itu yang disebut sebagai OTB, organisasi tanpa bentuk. Satu sama lain lepas-lepas tetapi saling berhubungan, dipandu kesamaan visi dan tujuan. Kejayaan Hollywood merupakan ujud dan bukti kesaktian organisasi tanpa struktur ini.

Selanjutnya pulau-pulau cendekia itu diharapkan membentuk gugus-gugus cendekia yang memiliki minat sama. Semua gugus itu, juga gugus minat yang lainnya, saling terhubung dalam suatu jaringan maya. Di mana seseorang yang membutuhkan informasi sampai bimbingan tertentu akan dirujuk kepada ahlinya, sekaligus “kebun-kebun” tulisannya, atau bahkan berdiskusi dengan yang bersangkutan beserta komunitasnya. Inilah aplikasi dari manajemen ilmu pengetahuan (knowledge management) yang diterapkan untuk masyarakat luas.

Kalau dalam konstelasi media cetak kita terbiasa untuk tergantung kepada opini yang ditulis satu-dua orang pakar, di Internet pakar itu bisa banyak. Hal ini jelas memberikan lebih banyak sudut pandang, karena seringkali pencari solusi lebih mencari perspektif dibanding solusi yang baku.

Gambaran di atas tersebut senada dengan visi pakar Internet, David Weinberger, yang baru saja ikut membidani revolusi kampanye presiden di AS untuk bekas Gubernur Vermont, Howard Dean (Demokrat). Dalam bukunya Small Pieces, Loosely Joined (Perseus, 2002), ia menyimpulkan : situs web itu hanyalah ujud lain dari seutas benang dan kaleng. Tetapi situs web (dan kini juga blog) tidak lain adalah diri kita sendiri.

Pulau-pulau cendekia yang kecil-kecil itu berdampak dahsyat bila tergabung dalam sebuah jaringan. Akumulasi pengetahuan, pengalaman (terlebih lagi, seperti kata ibu Asrie M. Iman, epistoholik senior dari Jakarta, pengalaman yang hanya bisa didapatkan melalui perjalanan waktu), keahlian sampai kearifan, nantinya berharga sebagai rujukan atau pos informasi tempat kita untuk saling bertanya, meminta nasehat, berbagi informasi, saling menyemangati dalam menempuh kehidupan di dunia, yang dalam nyanyian Karen Carpenter disebut sebagai a restless world, dunia yang gelisah.

Dunia yang gelisah, dunia yang membutuhkan nubuat nabi-nabi. Di tahun 1970-an duo legendaris Simon & Garfunkel dalam lagu “Sound of Silence” mencoba memberi petunjuk, berbunyi : the words of the prophets are written on the subway walls. Nubuat para nabi-nabi tertulis di tembok-tembok stasiun trem bawah tanah.

Siapa tahu, di era blog dan Internet dewasa ini, akan ada penyanyi lain yang menggubah lagu dengan lirik baru, tentang nubuat nabi-nabi yang tertulis dalam kolom-kolom surat pembaca. Juga pada situs-situs blog masa kini.

Jalan Itu Masih Jauh ? Tetapi satu-dua langkah harus mulai dikayuh. Saat ini, sebagai awal, saya yang kerja bakti membentuk pos induk awal, amuba pertama, bagi komunitas Epistoholik Indonesia ini. Bagi warga EI yang belum melek komputer dan buta Internet, bolehlah, saya yang mengetik kembali surat–surat pembaca mereka, menampilkannya di blog-blog di Internet, lalu merayu agar mereka mau main ke warnet, dan mari kita lihat apa yang kemudian terjadi.

Tetapi bagi warga EI yang sudah melek Internet, saya ajak untuk mencoba mengenali blog, lalu melakukan aksi separatisme positif, yaitu mencoba belajar mengelola situs blog masing-masing secara mandiri. Kecintaan, cita-cita, makna semboyan episto ergo sum, dan tujuan mulia komunitas EI kita ini semoga tetap mampu mengikat kiprah-kiprah kita.