Esai Epistoholica No. 80/Agustus 2009

Email : humorliner (at) yahoo.com

Home : Epistoholik Indonesia

Jebakan persepsi. Gambar perempuan mampu memicu pertengkaran. Satu gambar perempuan muda dan jelita, dan satunya lagi gambar perempuan tua renta.

Jebakan persepsi. Gambar perempuan mampu memicu pertengkaran. Satu gambar perempuan muda dan jelita, dan satunya lagi gambar perempuan tua renta. Satu kelompok akan bersikukuh bahwa gambar yang mereka lihat itu sosok perempuan muda dan jelita. Kelompok lainnya, melihat gambar yang sama sebagai wajah perempuan tua dan pendiriannya itu akan mereka bela mati-matian pula.

Kalau Anda pernah membaca bukunya Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People (1989), Anda akan menemukan ilustrasi yang mengejutkan itu. Sementara dalam bukunya yang lebih baru, The 8th Habit (2006), sosok kontroversi itu berupa gambar perempuan muda dan sosok pemain saksofon.

Inti dari kasus perselisihan ini adalah : betapa dua orang dapat melihat obyek yang sama, saling tidak bersepakat, tetapi keduanya sekaligus sama-sama benar. Simpul Covey adalah : ini semua terjadi bukan terkait dengan logika, melainkan terkait erat dengan hal-hal psikologis.

Gedor Covey kepada pemahaman kita selama ini : “Kalau kejadian 10 detik saja memiliki dampak begitu dahsyat bagi pemahaman kita terhadap dunia, bagaimana bila pengkondisian itu terjadi terus-menerus dalam sepanjang hidup kita ?”

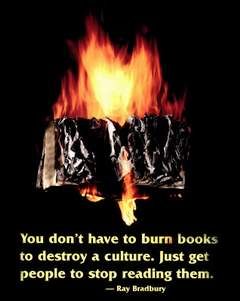

Kita ekstrapolasi : bagaimana bila pengkondisian itu ternyata sudah berlangsung ribuan tahun, berlabelkan hal yang kita nilai sebagai sesuatu yang tinggi, sakral, sekaligus sangat peka, yaitu agama ? Bagaimana pula bila pengkondisian dalam agama tersebut, agama apa saja, senantiasa sangat kental diwarnai dengan upaya penyeragaman, uniformitas, yang sekaligus menegasikan keberagaman, pluralitas ?

Dunia kiranya hanya akan mencatat pelbagai perang dan perang semata. Juga potret-potret tindak kekejaman. Itulah yang terjadi bila ada sebagian umat bersikukuh mendukung doktrin keseragaman, baik agama, ras, budaya, politik sampai ekonomi. Contohnya, adalah Hitler dengan Nazinya, yang mengagungkan ras Arya, telah melahirkan peristiwa Holocaust yang mengerikan. Faham fasis serupa belumlah mati.

Seragam bila mati. Kita tahu, upaya penyeragaman selalu mengalami kegagalan. “Life is plurality,” begitu kata Octavio Paz (1914-1998), diplomat, penulis dan penyair asal Meksiko. Dan hanya, “death is uniformity,” lanjutnya. Hidup itu beragam, sedang kematian adalah seragam. Apa yang mampu membuat dunia ini berputar, tutur Paz, adalah terjadinya saling memengaruhi antara pelbagai perbedaan, yaitu daya tarik dan daya tolaknya.

Bila terjadi penindasan terhadap perbedaan dan beragam keunikan, dengan mengenyahkan peradaban dan budaya yang berbeda, kedepannya semua itu semata melemahkan kehidupan karena lebih memilih kepada kematian. Keseragaman sesuatu yang mustahil. Kalau Allah memang menghendaki keseragaman itu sejak semula, niscaya kita semua sekarang ini telah dijadikan dalam satu umat sejak manusia diciptakan olehNya.

Gempa bumi dahsyat. Keberagaman dalam pelbagai sendi kehidupan umat manusia itu kini semakin mengemuka ketika Internet semakin berperan penting dalam kehidupan umat manusia. “Internet adalah gempa bumi berkekuatan 10,5 Skala Richter yang mengguncang sendi-sendi kehidupan umat manusia,” tegas “nabi digital” Nicholas Negroponte dari Media Lab, MIT, Amerika Serikat.

Salah satu fenomena terdahsyat dari Internet adalah kehadiran beragam media sosial, yang dapat hadir dalam beragam bentuk. Misalnya milis, forum, blog, wiki, podcast, album foto dan video di Internet. Media sosial berbeda dibanding media industri seperti surat kabar, televisi dan film. Kalau media industri membutuhkan biaya besar dan sumber daya mahal untuk menerbitkan informasi, media sosial menyediakan sarana murah bagi setiap orang untuk menjadi produser informasi.

Fenomena ini membalikkan konsep media massa menjadi menciptakan media untuk massa. Setiap orang kini dengan bersenjatakan sarana penerbitan berbasis web yang murah, mudah dikelola, dengan koneksi yang selalu tersambung dan semakin canggihnya sarana komunikasi bergerak, mendaulat mereka menjadi partisipan yang aktif dalam menciptakan berita atau informasi, sekaligus berperan dalam penyebarannya.

Chris Anderson dalam bukunya The Long Tail : Bagaimana Pilihan Tak Terbatas Menciptakan Permintaan Tak Terbatas (2007), mengungkap ketika semua orang kini berpotensi menjadi produser informasi, maka akan hadir fenomena the long tail, si ekor panjang. Dalam fenomena itu pilihan kita hampir tidak terbatas dan ketika segala sesuatunya menjadi tersedia bagi setiap orang. Keragaman benar-benar menjadi raja.

Simak ilustrasi di bawah ini :

Chris Anderson menunjukkan bahwa selama ini dunia bisnis bertumpu pada produk-produk best seller, alias pembuat hit di bagian kepala (head), bagian paling tebal dalam kurva permintaan tradisional. Ekonomi pembuat hit ini memfokuskan bisnisnya hanya menggarap produk atau talenta yang menurut mereka potensial untuk dijual. Ekonomi pembuat hit merupakan kreasi di mana TIDAK CUKUP RUANG untuk menampung segala hal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap orang pula.

Rinciannya : tidak cukup ruang di rak-rak toko buku untuk mampu menampung semua buku yang diterbitkan, dan juga semua CD, DVD atau games yang diproduksi. Tidak cukup layar bioskop untuk menayangkan semua film yang ada. Tidak cukup saluran untuk menyiarkan semua acara televisi yang ada. Tidak cukup pula gelombang radio untuk mengudarakan seluruh ciptaan musik yang ada, dan tidak cukup jam setiap harinya bagi kita untuk menyapu semuanya itu di pelbagai slot-slot yang tersedia. Itulah potret diri dunia kelangkaan, the world of scarcity.

Sementara itu dewasa ini, berkat Internet yang membuka distribusi dan eceran secara online, kita memasuki jaman limpah ruah, the world of abundance. Dan perbedaannya sangatlah dahsyat. Menurut Chris Anderson, dunia bisnis masa depan tidaklah bertumpu pada produk-produk best seller, alias pembuat hit di bagian kepala (head) itu, melainkan pada produk-produk yang sampai belum lama ini dianggap gagal atau sampah, yaitu produk-produk di bagian ekor panjang (the long tail) yang tak ada habisnya, pada kurva yang sama.

Sekadar contoh dalam bahasa industri musik, bagian kepala adalah ranahnya major label dan bagian buntut merupakan lahan kiprahnya kaum indie, kaum yang berkarya sesuai kata hati mereka. Dalam dunia apparel, bagian kepala adalah porsi untuk supermarket atau toko fashion besar, sementara pada bagian buntut adalah lahan kiprah bisnisnya beragam distro. Dan tidak sedikit dari mereka yang berkiprah di ranah buntut panjang ini menuai sukses besar pula.

Chris Anderson memiliki tamsil menarik untuk menggambarkan perubahan dahsyat ini. Dalam ekonomi pembuat hit atau produk-produk top, baik buku, lagu sampai film, ibarat pulau-pulau yang menyembul di atas permukaan air. Tetapi ketika air itu surut dan mengering, di bawah puncak-puncak itu akan kita temukan beragam obyek yang selama ini tidak terlihat dalam pandangan kita.

“Yang mulai kita lihat, ketika pengecer online mulai menyambut peluang untuk memanfaatkan jalur distribusi yang sangat efisien dan murah ini adalah gunung raksasa sangat dahsyat yang sebelumnya hanya nampak puncaknya,” tegas Chris Anderson. Untuk itu, kita harus juga angkat topi kepada Larry Page dan Sergei Brin, berkat bantuan mesin pencari Google kreasi mereka, membuat produk atau informasi apa pun di Internet sekarang ini mudah sekali Anda temukan !

Dalam konteks diskusi kita saat ini, dengan merujuk tema pengaruh Internet dan blog terhadap perkembangan kehidupan beragama dan budaya bertoleransi di Soloraya, maka kita, hemat saya, harus mempersiapkan diri menghadapi maraknya fenomena si buntut panjang tersebut. Apalagi Solo masih belum luntur memiliki stigma sebagai kota bersumbu pendek, dimana perbedaan pendapat atau faham seringkali diselesaikan dengan adu fisik dan bukan dengan adu visi.

Fenomena si buntut panjang, seperti lajimnya suatu temuan teknologi, senantiasa memiliki sisi baik dan sisi buruk. Maraknya pemanfaatan media-media sosial, membuka potensi semua orang untuk berbicara, berekspresi, dan meluaskan pengaruh. Tetapi juga sekaligus mampu memicu persaingan dan bahkan benturan.

Khusus benturan yang terkait dengan agama saya, agama Islam, ada beberapa ilustrasi yang mengemuka akhir-akhir ini. Misalnya, baru saja sebagian umat Islam Solo menyambut kedatangan jasad Air Setiawan dan Eko Peang, dengan dielu-elukan sebagai martir atau syuhada, setelah keduanya tewas di Bekasi terkait aksi aparat dalam menumpas terorisme di Jakarta.

Sementara itu di Jalur Gaza, saat menguping siaran BBC (14/15/2009), diwartakan bahwa penguasa kawasan itu, yaitu Hamas, terlibat bentrokan bersenjata di sebuah masjid melawan kelompok Islam radikal yang menamakan diri sebagai pendiri keemiratan di Gaza, berjulukan Tentara Tuhan. Kelompok itu menyebutkan bahwa Hamas dituduh tidak cukup Islami dibandingkan diri mereka. Pemimpinnya, Abdul Lateef Mhousa, akhirnya tewas. Ia meledakkan dirinya sendiri dengan rompi bom. Korban tewas dalam bentrokan itu, 22 orang.

Di Nigeria, umat muslim juga saling berperang antarmereka. Di Irak, perang antara Sunii vs Syiah, masih membara. Di Pakistan dan Afghanistan, pemerintahan muslimnya juga memerangi kelompok muslim yang radikal, Taliban.

Samuel Huntington dalam artikelnya “The Age of Muslim Wars” di Newsweek, Des 2001-Feb 2002 (ditunjukkan dalam foto) menyebutkan bahwa pentas politik global kontemporer dewasa ini diisi era peperangan kaum muslim. Baik perang antarkaum muslim sendiri dan juga perang kaum muslim melawan kaum non-muslim. Tetapi ia optimistis, ketika menyimpulkan bahwa peperangan ini akan surut pada tahun 2020-an, ketika gelembung penduduk muda muslim (muslim youth bulge) mengempis.

Sebelum era 2020-an itu datang maka Internet dan blog akan menjadi ajang perang dan benturan budaya itu. Juga di Solo kita ini. Tetapi, hemat saya, selama benturan itu masih berupa kata-kata di layar komputer, di layar televisi dan radio atau dalam bentuk demo di jalanan, bukan sabetan pedang atau ledakan bom, kita tak usah terlalu risau. James Buchanan (1791-1868), presiden AS ke-15, menyatakan : “Saya suka gaduhnya demokrasi.”

Mudah-mudahan obrolan kita ini juga menjadi gaduh dalam upaya membangun budaya dialog yang produktif dan inklusif, untuk memanjangkan sumbu wawasan dan kreatitivitas warga Solo dalam mengarungi masa depan. Saya bangga bisa bersama Anda dalam momen bersejarah ini.

Catatan : Makalah ini disampaikan dalam diskusi bertema “Pengaruh Internet dan Blog Terhadap Perkembangan Kehidupan Beragama dan Budaya Bertoleransi di Soloraya” yang diselenggarakan oleh LSM Commitment Solo, 19 Agustus 2009.

Diskusi yang juga membicarakan peranan surat pembaca itu diselenggarakan sejalan dengan peluncuran blog Mediakeberagaman.com. Pembawa makalah lainnya adalah juga warga Epistoholik Indonesia, FX Triyas Hadi Prihantoro, guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, yang aktif menulis di blog dan media massa.

Wonogiri, 19 Agustus 2009

ee

No comments:

Post a Comment